[Carbone bleu] La géo-ingénierie marine est-elle une solution pour lutter contre le changement climatique ?

L’Océan est à la fois acteur et victime du changement climatique. Sa capacité à stocker le carbone en fait un allié précieux, mais aussi un milieu d’une extrême sensibilité. Avant d’en faire un outil technologique, il est essentiel de le comprendre et de le préserver. Le carbone bleu incarne une promesse : celle d’une alliance renouvelée entre la nature et la science. Mais cette promesse ne tiendra que si nous agissons avec prudence, éthique et humilité, en gardant toujours en tête que la meilleure solution climatique reste celle qui évite les émissions dès le départ.

L’Océan, un allié du climat

L’Océan, plus de 70 % de la planète, joue un rôle majeur dans la régulation du climat. Chaque année, il absorbe environ un quart du dioxyde de carbone (CO₂) émis par les activités humaines, limitant ainsi le réchauffement de la planète. Néanmoins, il est clé de comprendre que ce carbone s’inscrit dans un cycle global, où le piégeage de carbone compense des émissions naturelles. Ainsi, en captant toujours plus de carbone, l’Océan bouleverse son équilibre chimique et biologique.

Depuis quelques années, beaucoup d’acteurs cherchent à renforcer la capacité naturelle de l’Océan à piéger le carbone, appelé ‘le carbone bleu’, pour atteindre les objectifs climatiques. Plus récemment, ce sont les techniques de géo-ingénierie marine qui ont fait irruption dans les discussions.

De quoi s’agit-il ? Est-ce que ces solutions sont efficaces? Quels sont leurs impacts sur l’Océan ?

Qu’est-ce que le carbone bleu ?

Les mangroves, les herbiers marins et les zones humides côtières jouent un rôle majeur dans la régulation du cycle du carbone. Par la photosynthèse, ces écosystèmes absorbent du CO₂ atmosphérique et en font circuler une partie dans la biomasse et les sédiments marins, parfois pour de longues périodes. Leur richesse biologique et leur capacité à protéger les côtes, à filtrer les polluants et à maintenir des équilibres chimiques essentiels en font des régulateurs précieux du climat.

Le carbone bleu désigne ce carbone piégé par ces écosystèmes marins et côtiers.

Pourtant, les écosystèmes dits de ‘carbone bleu’ figurent parmi les milieux les plus menacés. Leur destruction rompt ces équilibres et relâche le carbone accumulé, transformant ces régulateurs en sources d’émissions. Protéger ces écosystèmes est essentiel pour atténuer les effets du changement climatique et soutenir les cycles naturels d’équilibre du vivant.

Peut-on parler de “puits de carbone” ?

On désigne souvent ces écosystèmes associés au carbone bleu comme des “puits de carbone”, comme s’ils permettaient une captation massive de carbone, sans émission nette.

En réalité, le carbone suit un cycle naturel, dans lequel il circule en continu entre l’air, l’eau, le sol et le vivant. Avant l’ère industrielle, ce cycle était globalement à l’équilibre : le carbone absorbé par les organismes photosynthétiques compensait celui relâché par la respiration, la décomposition ou encore les volcans.

Dans l’Océan comme sur terre, le carbone finit presque toujours par revenir vers l’atmosphère. Plutôt que des puits, il serait plus juste de parler de régulateurs du cycle du vivant, qui amortissent nos excès mais ne peuvent ni les compenser durablement, ni corriger le déséquilibre que nous avons créé.

Ces écosystèmes restent absolument essentiels aux équilibres climatiques globaux : ils participent à la stabilité du climat, soutiennent la biodiversité et assurent la résilience des milieux face aux perturbations humaines.

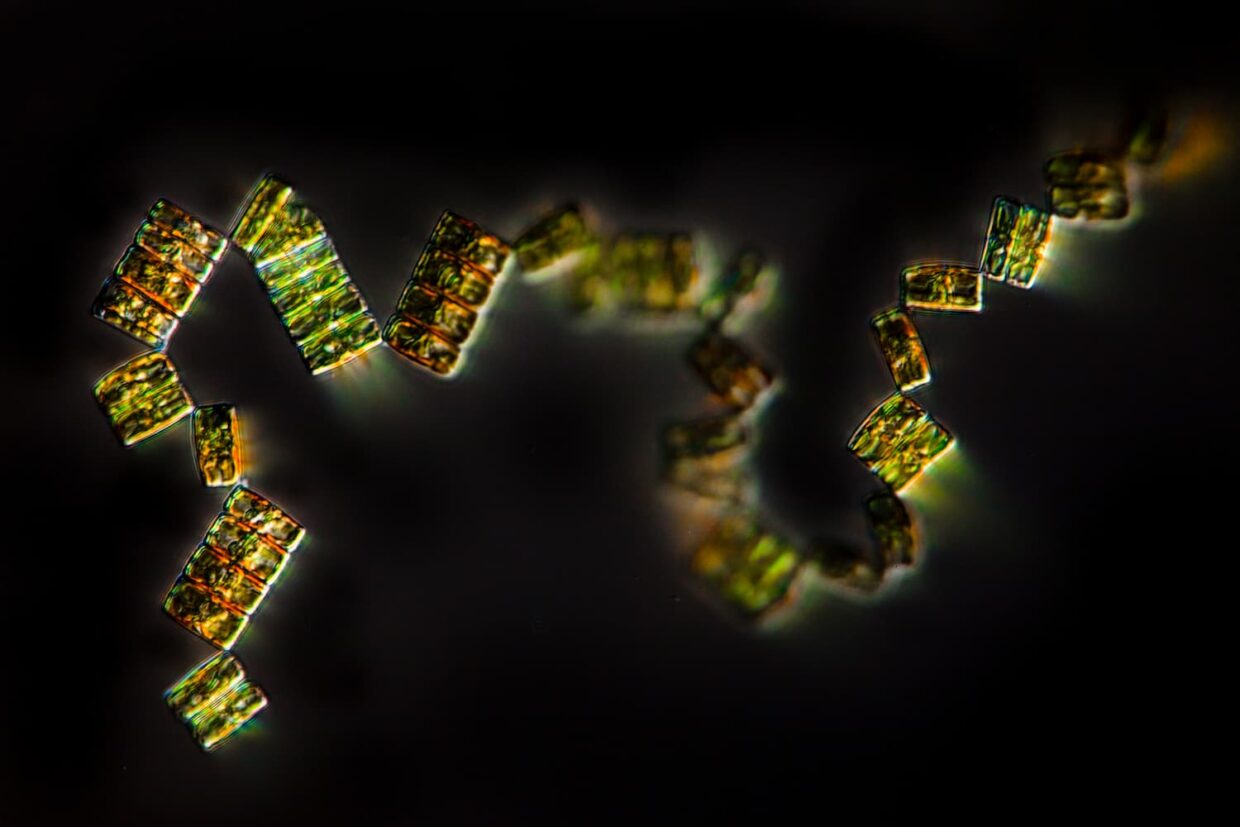

Le plancton, un stock majeur de carbone dans l’Océan

Longtemps absent du concept de carbone bleu, le plancton (phytoplancton et zooplancton) est un élément vital des réseaux trophiques marins et joue un rôle essentiel dans la régulation du cycle du carbone à l’échelle mondiale.

Le phytoplancton, grâce à la photosynthèse, capte chaque année autant de carbone que toutes les forêts sur Terre. Mais ce carbone ne reste pas stocké : la majeure partie sert à nourrir la chaîne trophique marine et est donc rapidement recyclée par la respiration et la décomposition dans les couches de surface.

Une petite fraction de cette matière organique est entraînée vers les profondeurs par la pompe biologique, où le carbone peut rester isolé pendant des siècles. Ce processus, bien que quantitativement limité, est essentiel à la stabilité du climat.

Souvent qualifié de « majorité invisible de l’Océan », le plancton est un acteur dynamique du cycle du vivant : il fait circuler le carbone entre air, eau et biosphère, assurant la respiration planétaire de l’Océan.

Mais dans les discussions climatiques, beaucoup voient désormais en lui un puits de carbone providentiel à même de séquestrer des quantités significatives de CO₂ via la photosynthèse et l’exportation vers les profondeurs océaniques.

Géo-ingénierie marine : modifier les écosystèmes marins

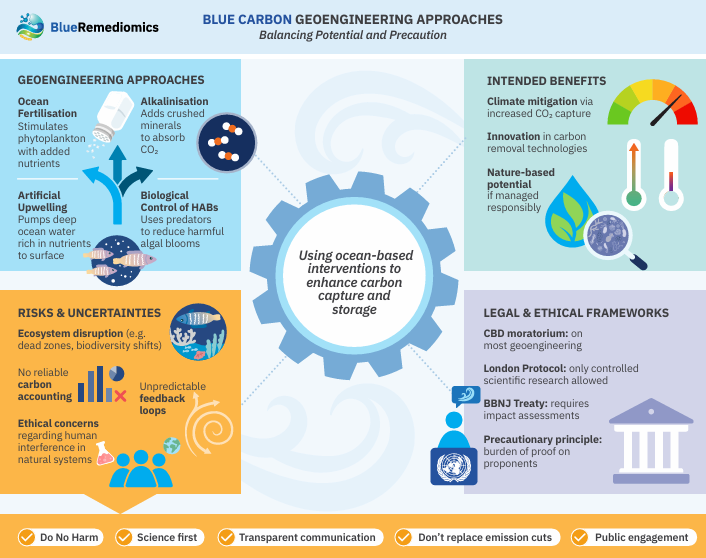

Pour amplifier ce piégeage de carbone, des chercheurs et des acteurs industriels s’intéressent de plus en plus aux techniques de géo-ingénierie marine : de la fertilisation océanique à l’alcalinisation de l’Océan, une diversité de techniques est aujourd’hui étudiée pour maximiser le potentiel de séquestration du carbone par l’Océan et atténuer les effets des émissions anthropiques.

Différentes approches de géo-ingénierie du blue carbon

• La fertilisation océanique

Elle consiste à ajouter des nutriments (comme le fer) dans certaines zones océaniques pour stimuler la croissance du phytoplancton. L’objectif est d’accroître l’absorption du CO₂ via la photosynthèse.

• L’alcalinisation

Cette technique vise à ajouter des minéraux broyés (comme le calcaire ou l’olivine) pour augmenter le pH de l’eau de mer, et ainsi augmenter sa capacité d’absorption du CO₂.

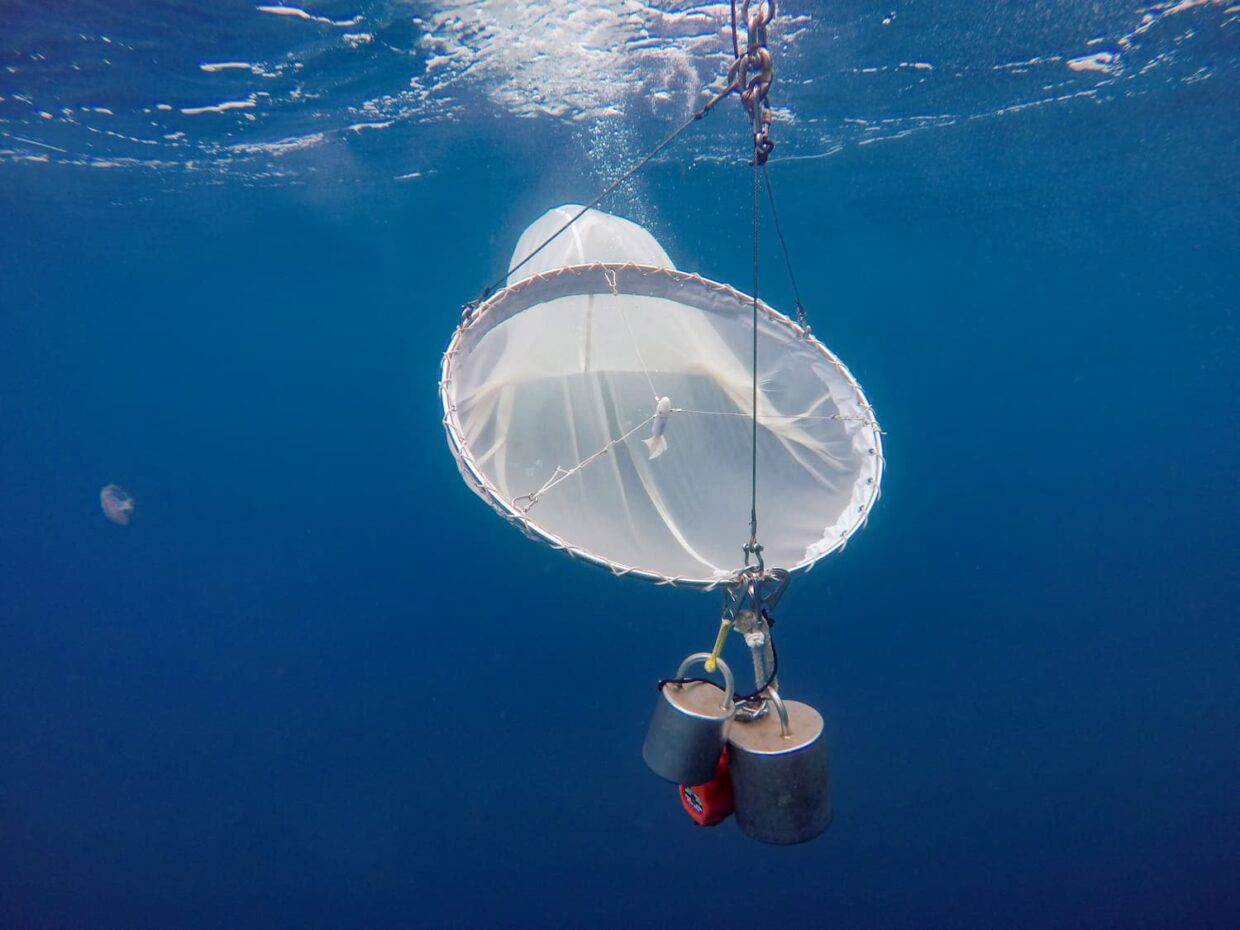

• Upwelling artificiel

Des pompes mécaniques pourraient faire remonter des eaux profondes riches en nutriments vers la surface, stimulant la production biologique du phytoplancton.

• L’injection directe de CO₂

Certains projets envisagent d’injecter le CO₂ capturé dans les profondeurs océaniques ou dans des formations géologiques sous-marines, pour le stocker durablement.

• Contrôle biologique des efflorescences nuisibles (HABs)

En introduisant des prédateurs dans des zones ciblées, cette technique souhaite réduire les proliférations d’algues nocives et ainsi limiter les déséquilibres écologiques

• Séquestration permanente du carbone

Afin d’améliorer la solubilité du carbone, il faudrait refroidir les eaux de surface, par exemple à l’aide de techniques à microbulles, afin d’augmenter la solubilité du CO₂.

Impacts potentiels de la géo-ingénierie sur la vie marine

Les études récentes soulignent des risques potentiels pour la biodiversité marine :

- Perturbation du cycle et de la disponibilité des nutriments : les techniques de fertilisation peuvent provoquer des déséquilibres nutritifs, modifier les cycles des nutriments, voire créer des zones mortes.

- Prolifération d’algues nocives

- Acidification de l’Océan : en dissolvant davantage de CO₂, l’acide carbonique se forme, abaissant le pH de l’eau et fragilisant les coraux, mollusques ainsi que le plancton calcifiant.

- Changements de biodiversité : ils se traduisent par des altérations de la productivité, de la composition des espèces et de la structure des écosystèmes, avec des impacts sur les ressources halieutiques.

- Effets imprévus : ils peuvent inclure des rétroactions écologiques et climatiques incontrôlées, une perte de biodiversité et une inefficacité potentielle des stratégies de retrait de dioxyde de carbone marin (mCDR).

Approche préventive en matière de géo-ingénierie marine

Ces techniques semblent intéressantes car elles offriraient une capacité théorique de séquestration massive et pourraient, selon leurs concepteurs, compléter les efforts de réduction des émissions.

Mais face aux impacts connus et à découvrir, et à l’absence de méthode fiable pour mesurer et garantir la permanence du carbone stocké, toute approche à grande échelle est risquée pour la biodiversité et la stabilité des écosystèmes marins.

Enfin, se reposer sur ces technologies perpétue l’illusion d’une « solution miracle » et détourne les efforts nécessaires pour réduire les émissions à la source.

Des cadres juridiques encore prudents

Les instances internationales encadrent déjà certaines pratiques de géo-ingénierie marine :

- La Convention sur la diversité biologique (CDB) a instauré en 2010 un moratoire (une suspension légale d’un acte ou d’une activité) sur la plupart des activités de géo-ingénierie susceptibles d’affecter la biodiversité, à l’exception d’expériences scientifiques à petite échelle et sous conditions strictes.

- Le Protocole de Londres (1972 ; 1996) interdit le déversement en mer de matières ou substances à des fins de fertilisation, seules les recherches scientifiques contrôlées sont autorisées.

- Le nouveau Traité sur la biodiversité au-delà des juridictions nationales (BBNJ, 2023) impose la réalisation d’évaluations d’impact environnemental pour toute activité susceptible d’affecter la biodiversité au-delà des juridictions nationales.

Ces cadres soulignent la nécessité d’une approche prudente, éthique et transparente avant toute expérimentation.

À la Fondation Tara Océan, nous plaidons pour l’application du principe de précaution et réfléchissons aux impératifs éthiques liés à la gestion des écosystèmes marins face au changement climatique anthropique.

Nous proposons des recommandations clés pour favoriser des décisions responsables et équitables concernant la géo-ingénierie marine, qui préservent à la fois l’intégrité de l’Océan et le bien-être des générations futures.

La séquestration du carbone sur terre

L’histoire récente de la séquestration du carbone sur terre offre des enseignements précieux. Reboisement, stockage dans les sols ou capture directe de l’air (DAC) ont souvent été présentés comme de réelles solutions. Pourtant, nombre de ces projets se sont révélés coûteux, peu efficaces, et très éloignés de la complexité du cycle du carbone.

Tout comme l’Océan, les écosystèmes terrestres participent déjà à un cycle équilibré, dans lequel le carbone circule naturellement entre la biosphère et l’atmosphère. Chercher à “séquestrer” du carbone pour compenser le surplus de carbone lié aux émissions humaines revient souvent à forcer ce cycle, avec des résultats incertains et parfois contre-productifs.

Certaines forêts plantées pour compenser des émissions ont été détruites par les incendies ou la déforestation, relâchant le carbone accumulé. D’autres projets ont montré un bilan carbone négatif une fois pris en compte l’énergie nécessaire à leur mise en œuvre.

Ces exemples rappellent une évidence : aucune technologie de captation ne peut remplacer une politique ambitieuse de réduction des émissions.La géo-ingénierie, terrestre ou marine, ne doit être envisagée que comme un complément ponctuel, et non comme une alternative à la transformation de nos modes de production et de consommation.

Vers une gestion responsable de l’Océan

Au-delà des aspects techniques, la géo-ingénierie pose des questions éthiques fondamentales.

Jusqu’où peut-on manipuler des systèmes naturels pour corriger les déséquilibres que nous avons créés ? Qui décidera des zones à expérimenter, et qui assumera les risques en cas d’échec ?

De plus, les bénéfices et les conséquences de ces projets risquent d’être inégalement répartis. Les communautés côtières, souvent les plus dépendantes de la santé des écosystèmes marins, pourraient être les premières touchées par d’éventuels impacts.

À l’image des appels à un moratoire sur l’exploitation minière des grands fonds, de nombreux acteurs, dont la Fondation Tara Océan, plaident donc pour un moratoire global sur les interventions à grande échelle, le temps de mieux comprendre leurs effets réels.

Les incertitudes scientifiques et les dilemmes éthiques exigent prudence, humilité et transparence.

Modifier les processus vitaux de l’Océan pour maintenir des modes de vie non durables pose des questions fondamentales sur notre rapport à la nature et au Vivant.

Géo-ingénierie et COP Climat

Depuis la COP28 (Dubaï, 2023), les discussions autour de la géo-ingénierie marine se sont intensifiées, certains la voyant comme une solution miracle à la crise climatique. Mais cette perspective risque encore une fois de détourner les efforts nécessaires pour réduire les émissions à la source.

Lors des COPs 2024 de la CDB (Cali) et de la CCNUCC (Bakou), les discussions ont mis en avant :

- La nécessité de cadres de gouvernance équitables et fondés sur la science.

- Le risque d’une mise en œuvre prématurée, encouragée par les marchés carbone.

- L’importance de maintenir la priorité sur la réduction des émissions plutôt que sur leur compensation.

Alors que nous entrons dans ce domaine encore inexploré de modification des écosystèmes, il est impératif d’agir avec prudence. Les écosystèmes planctoniques, bien que puissants stocks de carbone, sont des environnements dynamiques et sensibles, où s’entremêlent des interactions écologiques complexes qu’il nous reste encore à comprendre.

Points clés à retenir concernant la géo-ingénierie marine

- Aucun consensus scientifique n’atteste de l’absence de risques liés à la géo-ingénierie marine.

- Aucune méthode fiable de comptabilité carbone n’existe pour évaluer la durabilité du stockage.

- En l’absence de certitudes, le principe de précaution doit s’appliquer à toutes les activités de géo-ingénierie.

- Respecter les objectifs de l’Accord de Paris implique une réduction de 40 % des émissions d’ici 2030 : la priorité doit rester la réduction à la source, avant toute compensation.