Microplastique, la face cachée d’une pollution globale

Dans un numéro spécial de Environmental Science and Pollution Research (ESPR) publié le 7 avril 2025 consacré à l’étude de la source, du devenir et des effets des déchets plastiques dans le continuum terre-mer européen, les découvertes scientifiques lèvent le voile sur une pollution invisible aux microplastiques qui traverse les frontières entre les écosystèmes. Cette compilation unique de 14 publications scientifiques met notamment en avant les découvertes majeures issues de la Mission Tara Microplastiques (2019) portant sur l’étude de l’origine et des flux de la pollution plastique dans 9 fleuves européens, la Loire, la Seine, Le Rhin, L’Elbe, la Tamise, l’Ebre, le Rhône, le Tibre et la Garonne.

Tous les fleuves européens sont concernés

Les fleuves constituent le principal vecteur d’acheminement des déchets d’origine humaine vers l’Océan. Chaque année, ils déversent la quantité stupéfiante de 8 à 12 millions de tonnes de débris plastiques qui s’accumulent dans tous les écosystèmes du monde et représentent un risque pour la biodiversité.

En 2019, la Mission Microplastiques a étudié l’origine et les flux de la pollution plastique dans les grands fleuves d’Europe. L’une des attentes des scientifiques était de pouvoir quantifier la densité (nombre de particules de plastique par unité de volume) et la masse (masse par unité de volume) de microplastiques dans la Loire, la Seine, Le Rhin, L’Elbe, la Tamise, l’Ebre, le Rhône, le Tibre et la Garonne.

Pendant 7 mois, un total de 2 700 échantillons ont été prélevés au large des estuaires, à l’embouchure des fleuves, puis dans leur lit, en amont et en aval de la première grande ville rencontrée. Puisque tous les prélèvements ont été réalisés en appliquant la même méthodologie d’échantillonnage, les scientifiques ont pu comparer les résultats provenant de l’estuaires de ces 9 fleuves.

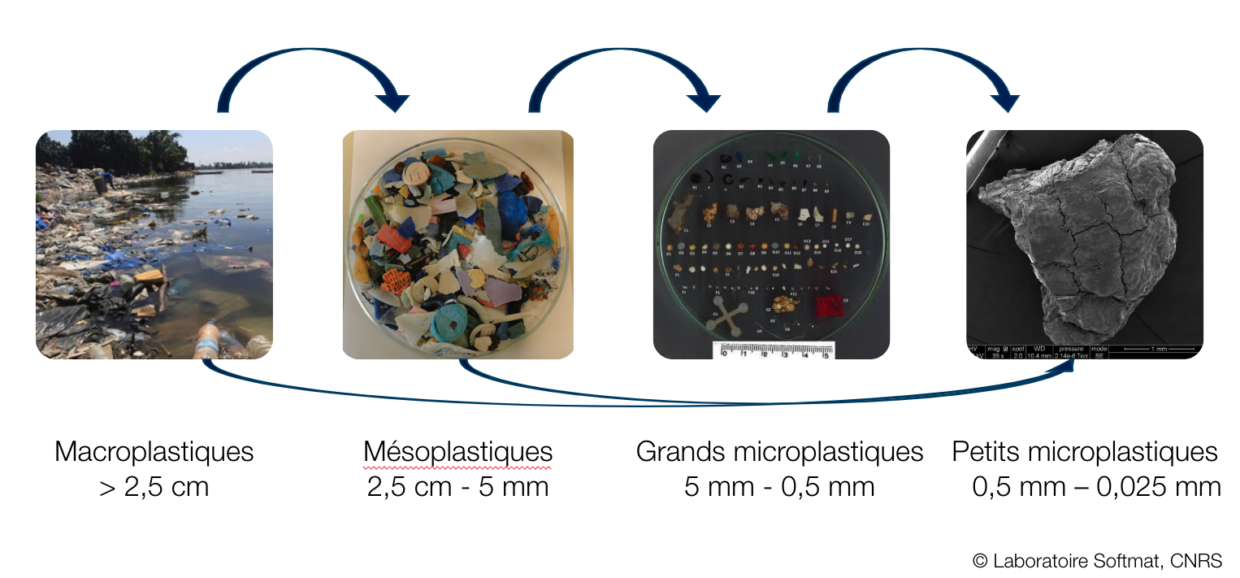

Deux tailles de microplastiques ont été étudiées : les grands microplastiques avec une taille comprise entre 0,5 et 5 mm et les petits microplastiques de taille entre 0,025 et 0,5 mm.

Les résultats de ces analyses sont préoccupants : tous les fleuves européens étudiés sont pollués par les microplastiques.

Une pollution invisible et universelle

Les petits microplastiques : plus petits mais plus nombreux

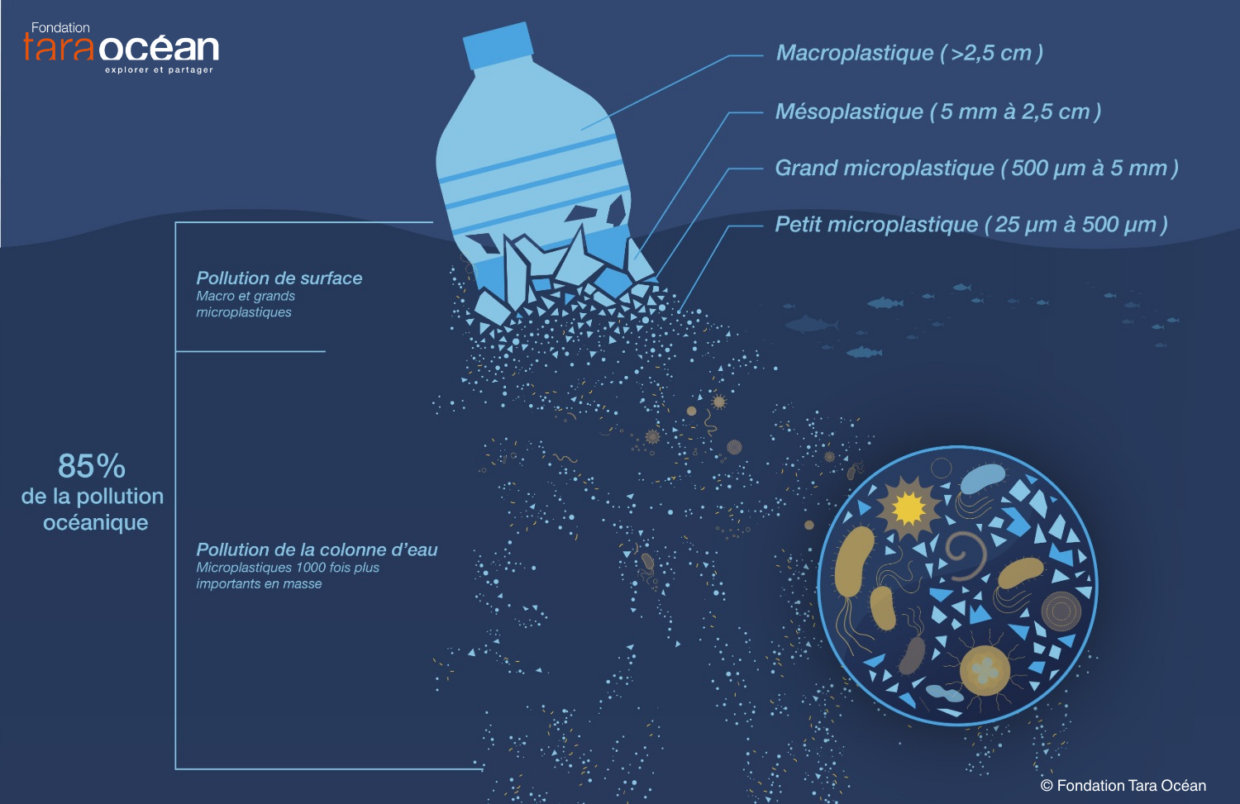

Les analyses montrent que les petits microplastiques (entre 0,025 et 0,5 mm) ont un nombre et une masse jusqu’à 1 000 fois plus importants que les grands microplastiques à la surface des 9 fleuves européens étudiés.

Ces petits microplastiques, invisibles à l’œil nu, sont beaucoup moins étudiés, alors que ces résultats montrent qu’ils représentent la partie immergée de l’iceberg. Les scientifiques soulignent leur inquiétude face à ces concentrations alarmantes dans les fleuves.

Ces petits microplastiques sont encore plus susceptibles d’être ingérés à tous les échelons de la chaîne alimentaire, du microzooplancton aux poissons.

Cette découverte a été rendue possible grâce à la montée en technologie et en précision dans la méthodologie des analyses, notamment par la spectrométrie de masse après pyrolyse des microplastiques, un système permettant de repousser les limites dans l’infiniment petit et d’être de plus en plus précis pour établir les bilans massiques.

De la surface aux abysses, les microplastiques sont omniprésents

Aucun écosystème n’est épargné.

Le Rhône ayant le plus fort apport en eau douce du bassin Nord-Ouest de la Méditerranée, les scientifiques l’ont adopté comme base d’analyse pour comprendre les mécanismes d’apport en microplastiques d’un fleuve vers l’Océan.

À partir de modèles de simulations 3D pour évaluer la dispersion des microplastiques relargués par le Rhône. L’étude a permis de montrer qu’il existe une propagation des particules sur l’ensemble du bassin méditerranéen en moins d’un an. Plus de la moitié des grands microplastiques flottant sont exportés vers le bassin algérien puis plus à l’Est. Les microplastiques qui coulent restent eux plus proches de l’embouchure, au niveau du golfe du Lion.

La répartition des petits microplastiques est elle beaucoup plus homogène dans la colonne d’eau, touchant tous les écosystèmes de la surface aux abysses.

Pollution urbaine et rurale, pas de préférence pour la pollution

Les chercheurs ont également voulu savoir si l’origine de la pollution pouvait influencer les conséquences qu’elle entraîne sur les écosystèmes.

Ils n’ont pas observé d’impacts systématiques des zones urbaines sur la concentration en microplastiques dans l’eau. Aucune différence majeure n’a pu être observée entre les échantillons prélevés en amont et en aval de la plus grande ville au plus proche des émissaires des fleuves. Ceci peut s’expliquer par une pollution diffuse, qui provient à la fois des rejets des villes en amont, mais aussi des terres agricoles ou du transport des petits microplastiques dans l’atmosphère.

Un effet « éponge à polluants » et une menace chimique

L’impact des microplastiques sur la faune aquatique des fleuves et de l’Océan a été évalué en exposant des granulés plastiques échoués à des moules, qui sont des filtreurs qui bio-accumulent les microplastiques ainsi que les substances chimiques qu’ils peuvent contenir.

Les analyses soulignent l’effet « éponge à polluants » des plastiques, qui s’associent à de nombreuses substances nocives comme notamment les métaux lourds, les hydrocarbures et les pesticides. Elles mettent également en évidence l’impact toxique des produits chimiques ajoutés lors de la fabrication des plastiques, parmi lesquels plus de 16 000 additifs, dont 3 000 sont déjà reconnus comme toxiques.

L’impact des plastiques n’est donc pas limité à la composition chimique du plastique, mais également au cocktail chimique que le plastique capte. Il est donc nécessaire de prendre en compte la dimension systémique de la pollution plastique (toxique, chimique et bien sûr climatique).

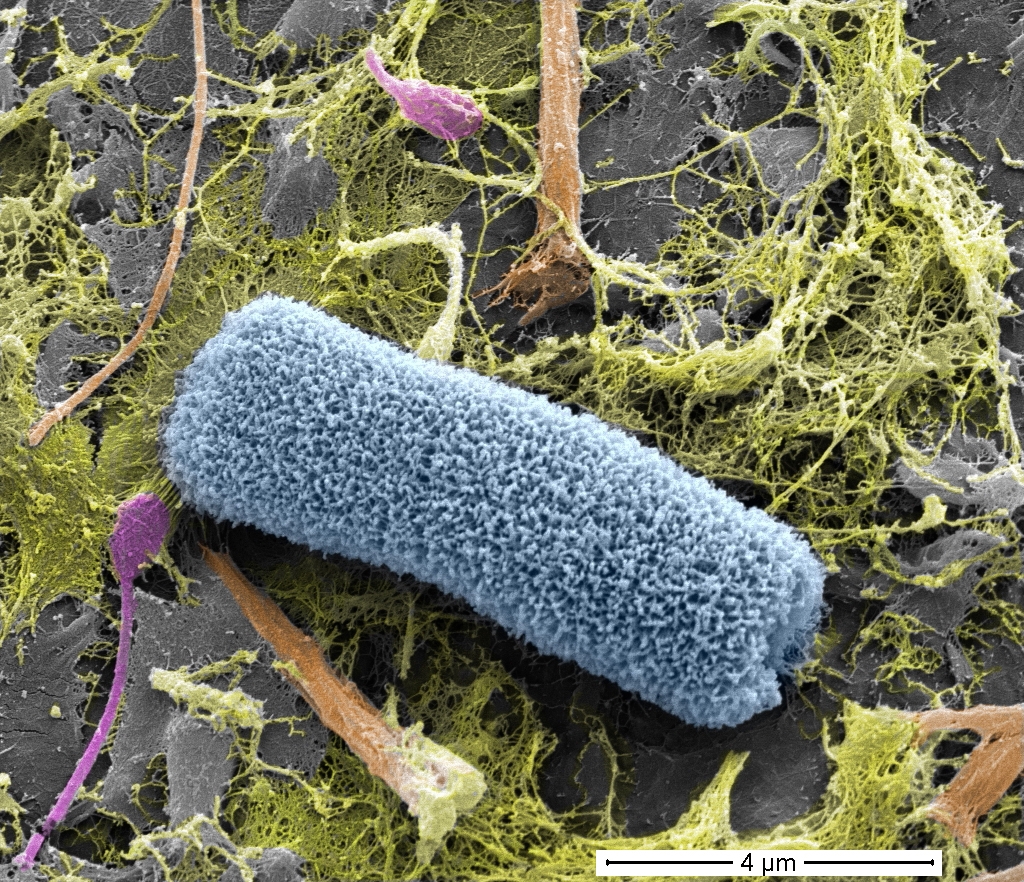

La plastisphère : un habitat pour des microorganismes, y compris pathogènes

« Plastisphère » est un terme relativement nouveau utilisé pour désigner les microorganismes qui vivent sur les déchets plastiques dans l’environnement. En particulier, la première bactérie pathogène virulente pour l’homme (Shewanella putrefaciens) a été découverte sur un microplastique. Cette bactérie est responsable de bactériémies, d’otites, d’infections des tissus mous ou de péritonites chez l’humain. Cette étude démontre le danger supplémentaire de la dispersion des microplastiques dans l’environnement, qui peuvent disséminer des microorganismes pathogènes sur de longues distances. Cette découverte matérialise le lien entre pollution plastique et santé globale de la planète, qui établit un lien étroit entre la santé environnementale et la santé humaine.

Ces radeaux de plastique favorisent le transport des micro-organismes d’un milieu à l’autre, contribuant ainsi à l’extension des impacts environnementaux du plastique à travers différents écosystèmes.

Des résultats complétés par une initiative de science participative

Une initiative de science participative avec des écoliers, Plastique à la loupe*, a également été introduite dans ce numéro spécial. Elle a permis pour la première fois de comparer la distribution de différentes tailles de déchets (macrodéchets, méso- et microplastiques) sur un large ensemble de rives et de plages côtières en France.

En effet, des données fiables sur la répartition, l’abondance et les types de plastiques échoués sont nécessaires, notamment sur les berges des rivières, qui ont reçu moins d’attention que les plages côtières.

L’initiative “Plastique à la loupe” qui implique actuellement plus de 15 000 élèves par an (soit 400 classes chaque année) a permis de révéler une pollution majeure en France par les granulés de plastique primaires (GPI). Ce plastique primaire est à la base de la fabrication des produits plastiques commercialisés par l’industrie de la plasturgie.

Cette étude a montré que ces granulés plastiques industriels, également appelés « larmes de sirènes », constituent le quart des grands microplastiques récoltés sur les berges des rivières et fleuves et sur le littoral français.

Cette étude a également révélé que les berges sont principalement polluées par des plastiques à usage unique, majoritairement alimentaire, alors que les littoraux rassemblent des débris fragmentés dont la taille est supérieure à 2,5 cm.

*“Plastique à la loupe” est une initiative de science participative avec les élèves menée par la Fondation Tara Océan en partenariat le CEDRE, le Laboratoire d’Océanographie Microbienne (CNRS), l’ADEME et le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.

Une action urgente et systémique s’impose

Ces études montrent l’ampleur de la pollution plastique dans les fleuves, confirmant une pollution d’envergure qui avait été déjà démontrée dans les Océans. Les scientifiques ont montré un lien direct entre la production de plastiques et la pollution dans l’environnement. La production plastique a augmenté d’un facteur 2 dans les 15 dernières années (de 200,000 à 400,000 tonnes de plastique produit par an). Il est urgent d’agir pour réduire drastiquement la production de plastique pour limiter la pollution à la source.

La pollution plastique dans l’Océan est omniprésente, avec une majorité de plastiques présents de très petite taille, rendant leur élimination difficile. Cette pollution ne peut que se renforcer avec l’augmentation prévue de la production mondiale de plastique qui devrait tripler d’ici 2060.

Les plastiques sont également de véritables vecteurs de contamination chimique. Ils agissent comme des éponges à polluants, accumulant et transportant un cocktail de substances toxiques.

Il est urgent d’agir pour intégrer la dimension chimique des plastiques dans la réglementation environnementale.Enfin, cette pollution représente un risque direct pour la santé humaine et environnementale. La présence de pathogènes sur les plastiques polluants établit un lien clair entre cette pollution et la santé globale de notre planète, mettant en péril l’équilibre du Vivant tout entier.

Il est urgent d’agir pour limiter l’impact sanitaire de la pollution plastique, qui affecte la santé humaine et l’équilibre du Vivant.