40 ans de droit de la mer : quel bilan ?

Le 10 décembre 1982, à Montego Bay, a été signée la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Quarante ans plus tard, quel est le bilan ?

Partant d’un principe de « liberté des mers » longtemps consacré et affirmé dans les traités et par la doctrine, divers enjeux et questionnements ont amené les États, bien avant 1982, à structurer leurs relations et leur emprise sur ces espaces.

À ce mouvement dit d’appropriation des mers, s’est pourtant associée une timide finalité environnementale, illustrée par la mise en place de mécanismes inédits et propres au milieu océanique.

Parmi eux, la création d’un régime juridique dédié pour la recherche scientifique marine fondamentale permet aujourd’hui à Tara de mener à bien ses missions. Quarante ans et douze expéditions Tara plus tard, les considérations environnementales ont fait leur chemin dans le droit de la mer, alors que nous prenons conscience des spécificités du milieu marin et de la nécessité de le préserver.

Le droit de la mer, une histoire qui évolue

À ne pas confondre avec le droit maritime qui réglemente les relations privées en mer, le droit de la mer est lui un droit d’espaces. Il réglemente donc les relations inter-étatiques sur les espaces maritimes, et organise l’exercice des activités humaines sur la mer (pêche, recherche, guerres…).

Mais il faut noter que l’idée d’un « droit de la mer » est en fait assez récente : pendant longtemps, l’Océan était vu comme un espace de liberté, essentiel au commerce et aux échanges, et par conséquent peu propice au développement de règles de droit.

Avec l’essor des technologies marines cependant, la navigation maritime se développe, et les États découvrent peu à peu l’ampleur des richesses de l’Océan. Cette prise de conscience entrainera chez les États une volonté forte et rapide d’accroissement de leur emprise sur les espaces maritimes, avec pour but d’asseoir leur place dans le jeu du partage de ces richesses. C’est le début du phénomène dit « d’appropriation des mers ».

De là, et jusqu’en 1982, les États vont faire, individuellement ou collectivement, des tentatives pour élaborer des règles de droit propres au milieu marin, ou pour établir des zones distinctes où exercer leur juridiction. Cela dans le but de légitimer et d’encadrer leur présence sur cet espace, tout en conservant l’idée de liberté de navigation.

Ainsi le droit de la mer n’a pas commencé avec la CNUDM de 1982. Dès 1930, la Société des Nations (SDN), lors de la Conférence de La Haye, confirme la volonté des États de créer et de structurer un droit de la mer. C’est un échec, car les États ne parviennent pas à s’entendre sur la largeur à donner à la mer territoriale. L’enjeu est de taille, car sur cet espace, l’État pourra exercer une relative souveraineté, qui pour rappel se définit comme étant la puissance absolue et perpétuelle d’un État.

Une nouvelle tentative en 1958 à Genève, sous l’égide de l’ONU cette fois-ci, permet de codifier les règles existantes. Il en ressort quatre conventions qui elles entreront en vigueur dans les années 60, traitant de :

➢ La convention sur la mer territoriale et la zone contigüe, entrée en vigueur en 1964.

➢ La convention sur la Haute Mer, entrée en vigueur en 1962.

➢ La convention sur la pêche et les ressources biologiques de la Haute Mer (1966).

➢ La convention sur le Plateau continental (1964)

Mais là aussi, les États ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la largeur de la mer territoriale, et ces conventions sont vite jugées insuffisantes pour répondre aux enjeux maritimes alors identifiés.

Les limites de ces conventions sont en effet très rapidement invoquées, au-delà du sujet de la largeur de la mer territoriale. D’une part, parce que les nouveaux États issus des vagues de décolonisation ne se sentent pas liés par ce qui a été convenu dans ces traités. D’autre part, est évoquée pour la première fois la question de l’exploitation des fonds marins au-delà des juridictions nationales. Face au progrès rapide des technologies qui entraînent les premières explorations, il s’agit de garantir que les exploitations futures aient lieu dans l’intérêt de l’humanité.

Certains espaces ont ainsi soulevé plus d’enjeux que d’autres dans leur construction, en termes de délimitations et d’exercice des pouvoirs de l’État à l’intérieur de ces délimitations. Petit tour d’horizon de la géographie juridique de l’Océan.

La mer territoriale

Nous sommes au XIVème siècle. Alors que les États développent leur présence sur les mers, ils cherchent à matérialiser leur mainmise sur ces espaces. L’idée d’appropriation n’est cependant pas encore concrétisée, l’État met en place des délimitations dans une logique défensive et pragmatique, sans encore de volonté de revendiquer une souveraineté.

C’est au XVIème siècle qu’émerge la notion de mer territoriale : celle-ci est en fait l’espace où l’État peut effectivement imposer sa domination, dont la largeur se limite à la portée du boulet de canon tiré depuis la côte (d’environ 3 milles nautiques).

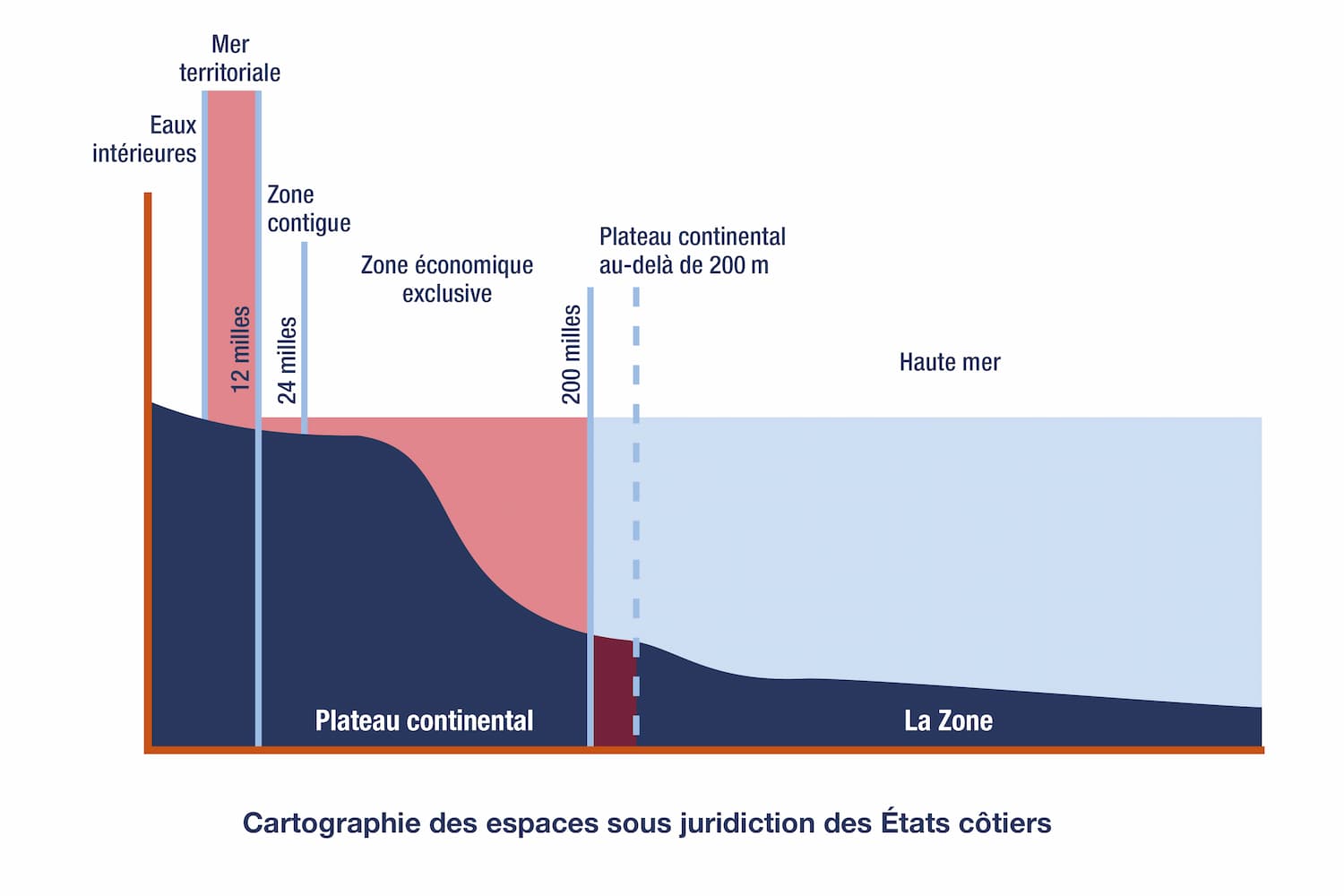

Au XXème siècle lors des négociations pour la signature de la CNUDM, la pratique va, non sans mal, orienter la coutume vers une unification de l’appréhension de la notion de mer territoriale, fixant sa largeur maximale à 12 milles. Dans cet espace, l’État va pouvoir y étendre sa souveraineté dans les conditions définies par la Convention. Elle doit en effet coexister avec le « droit de passage inoffensif » accordé à tout navire, qui leur permet de traverser la mer territoriale d’un État de façon continue et rapide.

Le choix de la distance maximale de 12 milles, qui peut nous sembler petite par rapport aux ambitions des États, est en réalité compensée par l’émergence de la notion de zone économique exclusive.

La zone contigüe

Allant jusqu’à 24 milles nautiques en partant des lignes de base, directement accolée à la mer territoriale, la zone contiguë est issue de la volonté des États de conserver des compétences de police sur la mer, pour étendre leur capacité à prévenir les infractions, protéger leur patrimoine archéologique ou encore exercer le « droit de poursuite ».

La Zone Économique Exclusive

Nous nous situons dans la période qui suit la Seconde Guerre Mondiale, période d’expansion économique. Les États ont à cœur de protéger leur population, autrement dit d’assurer leur approvisionnement : ils convoitent donc de plus en plus les ressources de la mer. Cette tendance prend son origine en particulier dans les pays bordant le courant de Humboldt, qui longe la côte ouest de l’Amérique du Sud au-delà de la limite des 12 milles, et qui est connu pour ses eaux particulièrement poissonneuses.

Petit à petit, dès 1945, les États font donc unilatéralement des déclarations, proclamant leur souveraineté et leur juridiction exclusive sur une zone allant jusqu’à 200 milles, afin de faire taire les convoitises et d’empêcher l’exploitation de ces richesses par d’autres.

Mais la société internationale n’a pas souhaité suivre une telle vision souverainiste. Aussi, lors des négociations de la CNUDM qui débutent en 1973, le droit va par compromis consacrer la possibilité de détenir des « droits souverains » sur cette zone économique exclusive. Cette zone est donc sous « juridiction » et non sous « souveraineté ». Ces droits accordés sont délimités au sein de domaines spécifiques, et listés dans la convention. Ils ont été déterminés en accord avec les considérations économiques à l’origine de la création de cette zone. Par exemple, l’État va disposer de droits souverains en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques, non-biologiques et halieutiques ; et en matière de recherche et de préservation du milieu marin. Les navires étrangers conservent une liberté de navigation dans cette zone.

Le plateau continental

Sans se limiter à la colonne d’eau, les États alors en quête d’expansion territoriale au XXième siècle se sont aussi intéressés au fond de la mer : à son sol, et à son sous-sol. Ainsi, on commence à émettre l’idée à la fin du XIXème siècle qu’il existe un prolongement du continent sous la mer, une idée appuyée par le constat que les mines terrestres s’étendent parfois sous la surface de l’eau… Et si le continent se prolonge, alors le territoire de l’État aussi.

Mais à l’instar de la ZEE, la société internationale va limiter cette emprise à l’octroiement de droits souverains aux États côtiers, limités à l’exploration, l’exploitation et la conservation des ressources, et qui n’auront d’effet que sur le sol et le sous-sol de la mer.

Définir et délimiter cet espace n’était ainsi pas chose aisée, car son appropriation répondait à des critères plus économiques et politiques que géologiques. La Convention de Montego Bay donne des critères de définition géographiques, dans une limite de 200 milles marins. Il arrive cependant que le plateau se prolonge au-delà de cette distance : dès lors, l’État qui souhaite étendre le plateau continental soumet à une Commission une demande d’extension du plateau continental, sous réserve que sa revendication soit acceptée par les États limitrophes. Souvent, ces velléités ont été à l’origine de conflits de délimitation maritimes. Un des exemples étant l’Arctique, où les demandes d’extension des différents États se chevauchent entre elles sans qu’un compromis n’ait encore été trouvé entre eux.

La haute mer et la Zone

La haute mer correspondait il y a quelques siècles à l’Océan dans sa globalité, espace où prévalait la liberté de navigation, de pêche, et de commerce. Depuis 1982, avec l’appropriation des espaces maritimes par les États, la haute mer correspond à ce qui n’est pas sous juridiction des États. Elle ne comprend pas les fonds marins au-delà du plateau continental, qui constituent ce que l’on appelle la “Zone”, et qui sont déclarés comme patrimoine commun de l’humanité. Elle concerne exclusivement la colonne d’eau, et est à l’heure actuelle un espace de liberté, de navigation, de recherche… Bien que réduite, elle représente encore 50 % de la surface de notre planète.

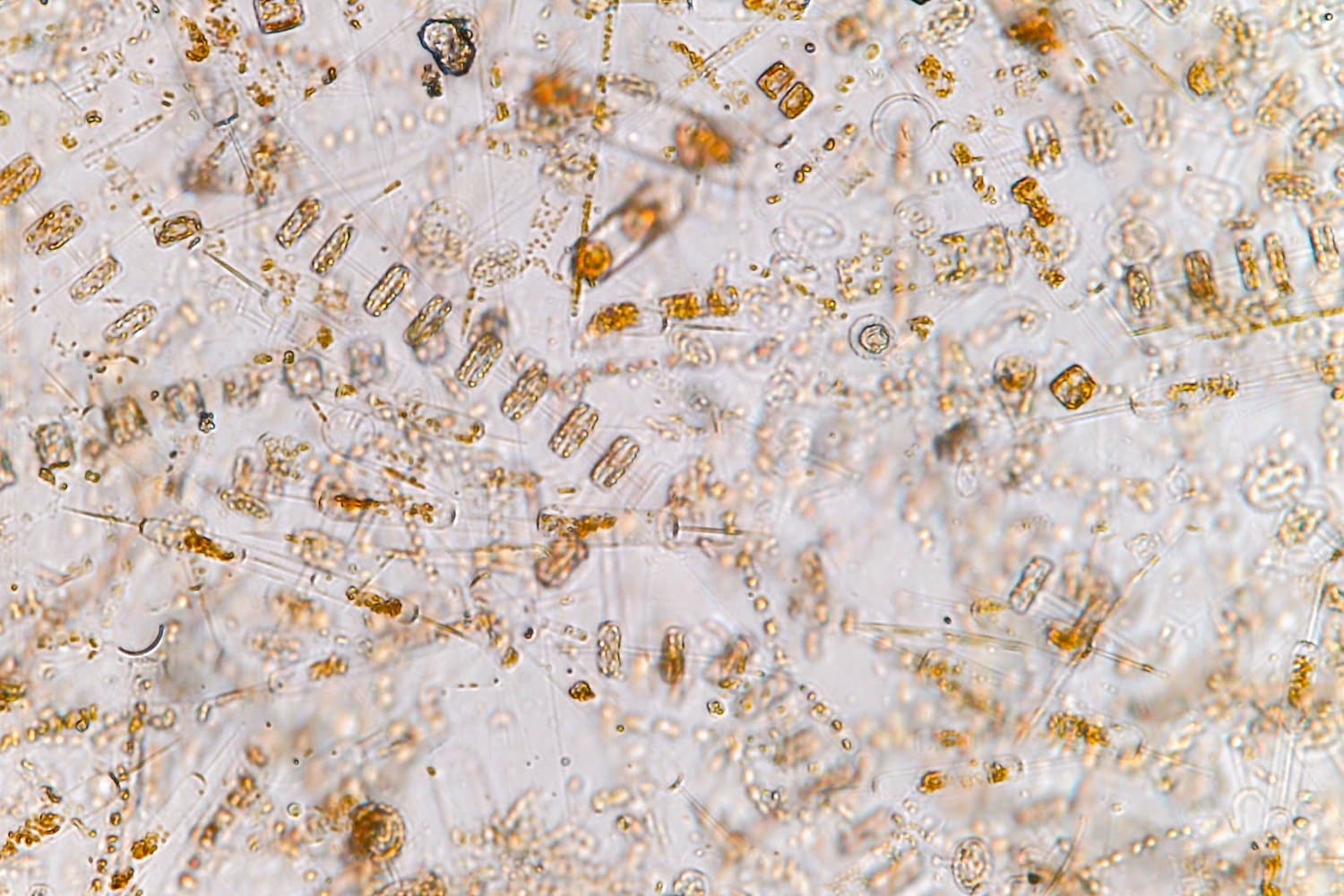

Alors qu’il y a dix ans, la vie dans ces eaux internationales était très peu caractérisée. La Science, et notamment l’expédition Tara Oceans, a permis de découvrir l’incroyable écosystème qu’elles abritent – nouveaux organismes riches en gènes nouveaux. Ces découvertes ont alimenté la prise de conscience actuelle que celle de la nécessité de protéger notre Océan comme un tout face au changement climatique.

Aujourd’hui, la haute mer devient le cœur de nombreuses discussions. Il devient en effet essentiel de réguler et donc de réglementer les activités des États sur cet espace. Et c’est la raison pour laquelle, sous l’impulsion de l’Assemblée Générale des Nations Unies, les États travaillent depuis 2004 à l’élaboration d’un accord de mise en œuvre de la CNUDM, destiné à protéger la biodiversité dans les zones au-delà de la juridiction nationale. Il sera centré autour de quatre sujets majeurs :

- L’exploitation et le partage des ressources génétiques marines,

- Les outils de gestion par zone,

- Les études d’impact sur l’environnement,

- Le renforcement des capacités et le transfert des technologies marines.

Si les négociations autour de la Convention de Montego Bay ont duré 9 ans, les négociations autour de cet accord dit “Biodiversity Beyond National Jurisdiction” (« BBNJ ») ne sauront être plus rapides, face à un enjeu inédit : réviser l’idée vieille de plusieurs millénaires que celle de la liberté des mers, pour admettre l’idée d’un enjeu plus grand encore : celui de la nécessaire préservation de l’Océan.

Quelle protection de l’environnement marin par le droit de la mer ?

L’élaboration d’un droit de la mer voit apparaître au XXème siècle un thème nouveau : celui de la préservation du milieu marin. Ainsi, c’est en 1958 dans l’une des Conventions de Genève qu’est évoquée pour la première fois la question de la surexploitation des ressources biologiques marines.

Définitivement consacrée et développée dans la Convention sur le droit de la mer, la question de la préservation des ressources et la protection de l’environnement marin était en réalité indissociable de celle de la gestion des ressources à des fins économiques. L’exploitation des ressources, comme par exemple les ressources halieutiques, ne peut être viable à moins d’assurer leur conservation. Est donc devenue une obligation le fait de protéger et de préserver le milieu marin. Et si les États ont le « droit souverain d’exploiter leurs ressources naturelles » (article 193 de la Convention), il ne peut s’exercer que dans le respect de cette obligation.

Pour ce faire, les États vont pouvoir adopter des lois et des règlements, dans leur mer territoriale mais aussi dans leur ZEE, pour préserver le milieu marin. Souvent, il s’agira de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour prévenir, réduire et maitriser les pollutions provoquées par les activités anthropiques. Si l’État a une certaine autonomie dans l’adoption de ces mesures dans les zones sous sa juridiction, des lignes directrices sont fixées en matière environnementale, notamment par l’OMI, auxquelles il doit se conformer. Cela permet d’harmoniser les niveaux de protection développés sur l’Océan.

Dans la lignée de cette philosophie, la préservation du milieu marin ne pouvait être assurée sans connaissances : on ne peut efficacement protéger ce que l’on ne connaît pas. C’est pourquoi a été consacrée dans la Convention sur le droit de la mer un régime juridique dédié à l’activité de recherche marine scientifique fondamentale.

La recherche fondamentale est celle opérée dans un unique but éducatif, celui d’améliorer les connaissances de l’humanité. Elle s’oppose à la bioprospection, la recherche menée dans un but privé d’exploitation des ressources ; qui n’est pas soumise à cette obligation internationale de coopération : elle relève purement de la discrétion de l’État, d’autoriser ou non cette activité dans les zones sous sa juridiction.

Parce que l’amélioration des connaissances est essentielle à une préservation effective du milieu marin, la Convention est donc allée très loin dans l’encadrement de cette activité de recherche. Plutôt que d’en faire un article, la recherche scientifique marine fondamentale occupe toute une partie de la Convention, la partie XIII. Elle y est consacrée comme étant une liberté pour celui qui la pratique, toujours menée à des fins pacifiques, mais surtout, toujours soumise au consentement de l’État côtier dans sa mise en œuvre. Cette condition qui semble paradoxale permet en réalité d’assurer le respect des droits souverains dont dispose l’État sur ses ressources naturelles, d’éviter la spoliation des ressources d’un État par un autre, ou encore d’éviter la commission d’exactions sur le milieu au nom de la recherche. L’État reste discrétionnaire dans l’appréciation de ces circonstances, l’obligation de coopération n’est pas destinée à s’appliquer à son détriment. Cela a notamment permis de donner aux pays en voie de développement des moyens de protéger leurs ressources et leurs intérêts.

Une obligation de coopération au service de la recherche scientifique marine menée par Tara

La Convention de Montego Bay a mis en œuvre l’obligation pour les États de coopérer afin de faciliter l’exercice de l’activité de recherche scientifique marine fondamentale. Obligation qui permet aujourd’hui à la goélette Tara de parcourir le monde dans le but d’obtenir et de partager la connaissance associée au milieu marin.

Cette obligation de coopération est en réalité au cœur de notre activité. La sollicitation du consentement d’un État côtier pour effectuer des recherches dans les eaux sous sa juridiction est effectuée par voie diplomatique, six mois en amont de l’expédition. Mais l’obtention de ce que l’on appelle le permis de recherche n’est pas la fin, bien au contraire. Ainsi, tout au long du passage de la goélette dans ses eaux, nous devons tenir informé l’État sur le déroulement de nos activités. Et, alors que l’expédition se termine, nous partageons aux autorités étatiques les résultats de nos travaux de recherche. La coopération est ainsi assurée dans les deux sens, réciproquement entre l’État chercheur et l’État côtier.

Finalement, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est pour Tara la référence lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre une expédition océanographique, sans laquelle son activité de recherche ne serait aussi libre et consensuelle. Et, après 12 expéditions et en préparation d’une 13ᵉ, après 20 ans d’histoire de la Fondation et plus de 300 publications scientifiques, force est de constater que le droit de la mer est un instrument essentiel pour répondre aux défis présents et à venir autour de la protection de l’Océan.

Par Juliette Schramm, Juriste Droit de la mer à la Fondation Tara Océan